註

(註1) ここに読まれようとしている「太い木の幹の誘惑」という段落と「斜めに伸びる木の枝に導かれて」の段落の一部は、すでに刊行されている蓮實重彦のテクストである「太い木の幹の誘惑」「季刊リュミエール」(No8、一九八七年夏、筑摩書房)で論じられた内容に大幅な加筆、修正をほどこしたものであることを書きそえておく。

(註2) 「ジョン・フォード論」第一章―I「馬など」の「多彩で、思いもかけぬ」の段落で触れておいたように、『リオ・グランデの砦』の大部分は「ユタ州のモアブMoab」地方であり、モニュメント・ヴァレーでの撮影はごく一部にとどまっている。また、『駅馬車』のロケ地が、モニュメント・ヴァレーにかぎられていたわけでないことは、最後のインディアンの襲撃場面の背景からして明らかである。この作品のロケ地は、カリフォルニア州のルサーン・ドライ・レイク Lucerne Dry Lake、アリゾナ州のメサ Mesa 地方、等々、複数の異なる光景が描かれている。にもかかわらず、フォードの西部劇といえば誰もがモニュメント・ヴァレーを思い起こすのは、その景観からして致し方ないことだろう。

(註3) 『若き日のリンカン』を論じたテクストの中で、もっとも充実しているのは「カイエ・デュ・シネマ」誌の編集部員による集団執筆の「ジョン・フォードの『若き日のリンカーン』」(荒尾信子訳、『「新」映画理論集成』2、岩本憲児・武田潔・斉藤綾子編、《Young Mr. Lincoln de John Ford》, Cahiers du Cinéma, août, 1970)だろう。だが、そのテクストは「太い木の幹の誘惑」にはいたって鈍感である。その「10 書物」、「11 自然、法、女性」、「12 墓、賭け」という三項目における論述の過程で、ヘンリー・フォンダが「寝転んで」読書に励んでいるという指摘はあるが、それが太い木の幹の根もとであるとは書かれていない。また、フォンダが水面に石を投げるという動作についての言及もあるが、それが生い茂る木の枝に覆われてのことだという指摘もない。これが、イデオロギー分析という目的のテクストであるという限界を考慮するにしても、初期のユニヴァーサル時代の西部劇からの顕在的な主題だった「太い木の幹の誘惑」に触れずにいることで、フォードにおける顕在的な主題にほかならぬ「太い木の幹の誘惑」を無視することは、フォードの樹木への官能的な執着への無視につながりかねず、しごく残念なことだというほかはない。

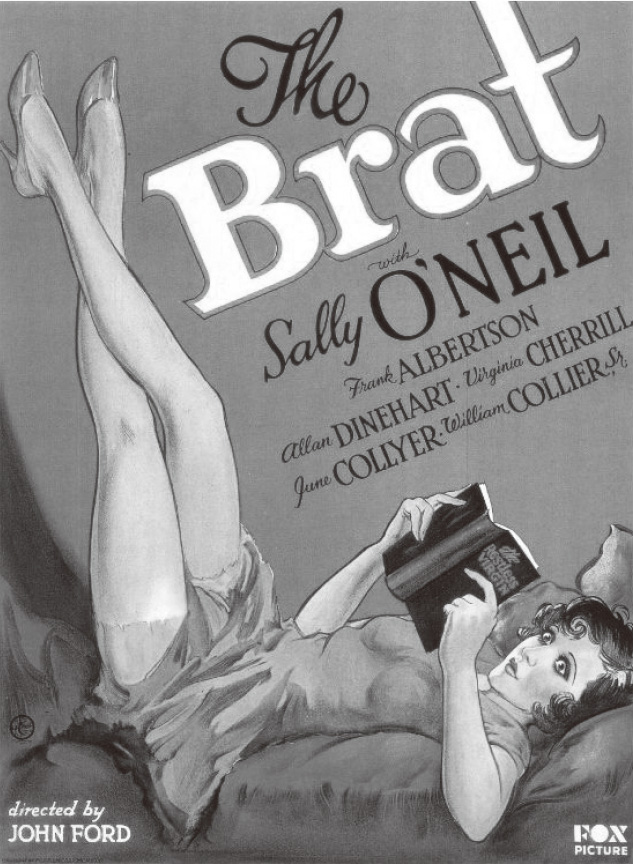

なお、太い木の幹の根もとに向けて思いきり足をのばすというヘンリー・フォンダ独特の読書の姿勢は、『餓饑娘』(The Brat, 1931)のオリジナルのポスターの一枚で、主演女優のサリー・オニール Sally O’Neil が、ほぼこれと同じ恰好で本を読んでいるイラストが使われていたことを想起させずにはおかない。もっとも、その場合は、彼女の脚線美を強調するという意味がこめられていたことはいうまでもなかろうが、ジョン・フォードがこの姿勢を気に入っていたことは間違いなかろうと思う。ちなみに、そのポスターにおける名前の文字の大きさを比較してみるなら、Directed by John Ford の文字は、Sally O’Neil のそれの1/5にも充たない小さなものである。

この続きは、「文學界」4月号に全文掲載されています。