世をねじ伏せるような圧倒的な才能があるに越したことはない。誰だってそれを渇望している。だが、持たざることを自覚したときに開ける道もある。一度志した世界にしがみつきたければ、開き直ってしたたかになればいい。もらえる仕事は何でもこなし、流行に絶えず気を配り、積極的に自分を売り込む。そういう生き方もあるだろう。

けれども芳藤にはその割り切りもない。変化を恐れ、時代の流れに逆らうあまり、弟弟子の顔を潰し、大事な女性の思いを退け、版元をも唖然とさせる。たとえ間違いだったとしても、確固たる信念をもって決断するのならいい。しかし芳藤の口をついて出るのは、「しょうがない」「どうしようもない」といった消極的な言い訳ばかり。長い目で見れば正しい選択も、彼にとっては結果オーライでしかないのだ。

そのどっちつかずの態度が、私にはもどかしい。なぜなら私も、現代に生きる芳藤だからだ。しっかりしろ、芳藤。何を迷うか、行け、芳藤──そんな鼓舞は、自分自身に向けられたものでもある。

だからこそ終盤、芳藤が自身の居場所を見つけていく過程に胸が熱くなる。詳しくは記さないが、芳藤が訪れたある版元で自身の絵の価値を見直す場面は、本作で描かれる数多くのエピソードの中でも白眉だ。私は真っ先にネットで当該作品を閲覧し、微笑ましくうれしい気持ちになった。派手さはなくともまじめに丁寧に仕事をやり続ければ、必ず誰かが見ていてくれる。そんな希望を、本作は読み手に与えてくれる。

最後まで読み終えたとき、読者の皆さんは芳藤の生涯に、どのような印象を抱くだろうか。

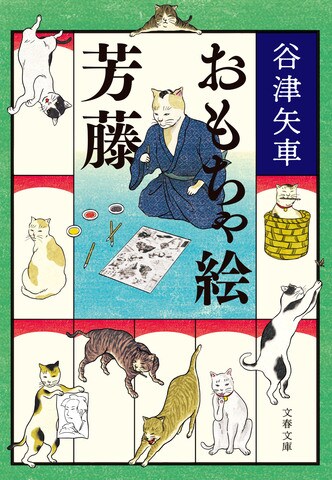

昨年、とある美術館を訪れた際に、歌川芳藤作の玩具絵を目にする機会があった。

玩具絵は後世に残らない、自分の名は二十年もすれば忘れられる──芳藤は作中でそう語るが、実際には百年以上の時を超え、現代に伝えられている。この状況を知った芳藤が、あの世でいくらか照れくさそうに、それでいて誇らしげにしている様子が目に浮かぶようだ。

谷津は自身のnoteに、本作に関連して「《創作の永遠性》に懐疑的だ」と記している。だが、もしかすると作者が考える以上に、創作には時を経てなお毀損されない力が宿るものなのかもしれない。そうであればいいな、と私は思う。

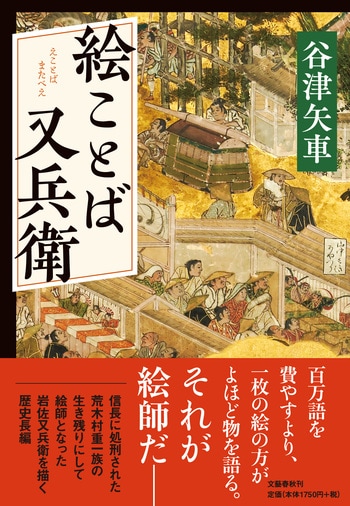

なお本作に登場した幾次郎は、谷津が本作の約二年後に上梓した『奇説無惨絵条々』(文藝春秋)では語り手の役割を果たしている。本作では描かれない彼の揺らぎを垣間見られる、併せて読みたい一冊だ。さらに、谷津は新作『絵ことば又兵衛』(文藝春秋)でも絵師を主役に据えた。本作を楽しんだ読者は、そちらも要注目だ。