ぼくがとても興味を惹かれたのがフランスの哲学者、ロラン・バルトが書いた『表徴の帝国』の中の一節「東京の真ん中には空虚がある」というものでした。これを読んだ瞬間に、「ああ、こうした視点は外国人じゃないと持てない」と強く思ったんです。異邦人が見た日本の文化論であり、またこれからは西洋のロジックだけではないものを面白がるような時代が来るんじゃないかと思っていました。一見するとただのおじさんに見える外国人、ウッディ・アレンが日本の百貨店の広告で、“おいしい生活”と唱える。そこに西洋ではない、西洋を目標にし続けてきた日本ではない“日本”の面白さがあるんじゃないかと。

このコピー「おいしい生活。」の真意を聞いた堤さんは別段、驚いた風もなく、

「面白そうですね」

と一言いったきりでした。

この時、ぼくは堤さんにこんなことも言いました。

「『おいしい生活。』って西武(百貨店)が言い出すときっと、週刊誌とかで“堤清二のおいしい生活”とか書かれるかもしれません。それは大丈夫ですか?」

堤さんの女性問題は時々、週刊誌などに書かれていましたから、それを念頭につい言ってしまった。怒るかなって思ったけども堤さんは苦笑しながら、

「そうですね」

と静かに一言いっただけでした。

怒るほど、丁寧になる

先にも言ったように、発注者と仕事を受ける立場だったけれども、本当に何でも言えるような関係を作ってくれていました。

記憶にある中では二度、きつく叱られました。それはぼくの態度とか言葉遣いということではなくて、堤さんの思想信条に関わる問題でした。

ひとつは西武流通グループで新たな人事制度を導入するための広告でした。それは一度、結婚して退社した女性のカムバックを歓迎するというものでした。ぼくが作ったコピーが、

「人材、嫁ぐ。」

というものでした。丸テーブルで堤さんの横にぼくが座り、いつものように、最初は和やかな雰囲気でした。しかし、プレゼンを始めると、わかるんですよ、堤さんが怒ってるって。もう雰囲気がぜんぜん違うんですよね。堤さんは静かに、しかし激しく怒っていました。

「女性が結婚するとか、出産するということは、その人の人生にとって最も大切なことですよね」

こう話し始めるや、その場は凍りつき役員たちは文字通り固まっていました。怒りが激しければ激しいほど、堤さんという人は言葉遣いが丁寧になるようで、あの時の静かな口調は忘れません。

「こんな企業の論理だけを、女性たちに押し付けるようなことが、僕らのやりたかったことなんですか」

有能な女性社員には結婚してほしくない、という企業の本音が見え隠れすることが堤さんには我慢ができなかったのだと思います。それは、企業の依頼を受けてコピーを書くことを生業にしていた自分にとっても根源を揺さぶられるような体験でした。自分のこれからの生き方を問われているようなものでしたから。だから、この会議のことは忘れたことがありません。言葉を荒らげない堤さんは怖かったですよ、本当に。

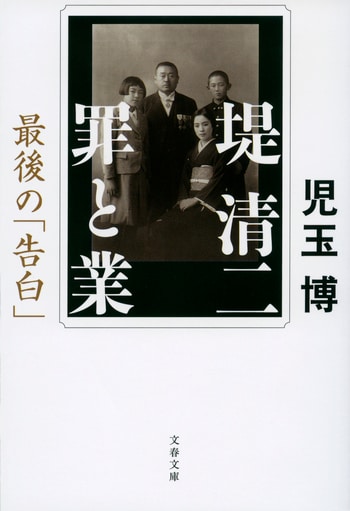

この本で筆者の児玉さんの「なぜこれほど事業を拡大したのか?」という問いに、堤さんが「実験」だと答えておられる。だけども、ぼくから見たら、堤さんの事業は実験ではなくて、明らかな“表現”であり、あれこそが堤清二の“芸術”だったと思います。西武百貨店という大きく仕掛けられる場所があり、資金もある。堤さんは誰もがやったことのない芸術を作り続けてきた人であり、使える資本を芸術を通じて、直に社会に流し込むって感じがありました。