長距離ランナーのあるレースと、その後の人生について書かれたものだったが、まず、誰の視点かが分かりづらい。いつ、どういう立場で語られているのかも不明瞭。記事のなかで、時間もランナーの思いも脈絡なく飛び回り、とても読者のついていける代物ではなかった。

読後まず、この原稿を受け取った雑誌編集者に思いを馳せた。きっとその人はひどく驚いたことだろう。堅実な書き手だと思っていたライターから、突如、風変りで、半ば意味不明な原稿が送られてきたのだ。どういう意図で、なんのためにこんな風に書いてきたのかが分からなかったはずだ。編集者は、その雑誌編集者の苦悩をありありと想像することができた。きっと編集長からもいい顔をされなかったろう。掲載までに、編集部内で、あるいは鈴木との間でどのようなやりとりがあったかは分からないが、ともかくも、掲載までこぎ着けた、その雑誌編集者を偉いと思った。

もうひとつの驚きは、鈴木の書き手としての姿勢についてである。

記事を読んで、編集者には鈴木がこの雑誌記事で何をやりたかったのかがすぐに分かった。彼は、状況説明とコメントを取るだけではつまらない、色んな書き方にトライすべきだ、という1年前の冬の日に、編集者が投げつけた言葉を実行に移したのだ。

10歳近くも若輩の、アドバイスとも言えないような、ほとんど身勝手なひとり語りを、この人は胸の中で温め続け、チャレンジしてくれたのだ。40も半ばの、しかも、明日の保証もないフリーのライターが、である。そこに新鮮な驚きがあった。

この世界で働いていると、才能を感じさせる原石に出会うことは少なくない。しかし、その原石たちの多くは光を放つことなく終わってしまうことの方がずっと多い。理由は様々にあげられるだろうが、ひとつには、未知のチャレンジへの一歩を踏み出せないため、と言えるかもしれない。

誰だって、失敗は怖い。それがフリーランスとなれば尚更だ。そして、恐怖を前にして大事な一歩を踏み出せず、いつしか書くことを諦めてしまった才能を編集者は何人も見てきた。

このとき編集者は、「立ち止まるか、進むか」という状況にある時、鈴木が必ず「進む」ことを選ぶ人間であると知った。決断を下し、前に進むこと、そのための努力ができること。月並みな話になるが、たとえ、作家という才能を要する職業であっても、この才能の方が、一般的な意味での“才能”よりずっと重要ではないか、と、この頃の編集者は考えるようになっていた。

矢も楯もたまらず、編集者は鈴木に電話し、率直な思い――ふたつの驚き――を伝えた。

「よく、編集部も掲載してくれましたね……?」

「担当者がかなり頑張ってくれたみたいです……。ただ、もう2度としないで下さいとは言われました」

電話口で鈴木は困惑した様子で言った。もちろん、編集者は鈴木に対して申し訳ない、とは思った。ただ、それを伝えるよりも先にすべきことがあるように思えた。

電話を終えると、編集者はパソコンの前に座り、キーボートを叩き始めた。鈴木に宛てた、ある原稿を書くためだった。もしかすると、これを読んで鈴木は気分を害するかもしれない。悪くすれば、編集者と鈴木の関係はこれでおしまい、ということになるかもしれない。それでも編集者には、書いて鈴木に見せる義務がある、そうでなければ、自分の言葉を信じて、リスクを承知で一歩踏み出した鈴木の心意気に応えることができないではないか、と思っていた。

そこまで思い出して、編集者は応接室のソファに座った。長いインタビューが最終盤を迎えようとしている。

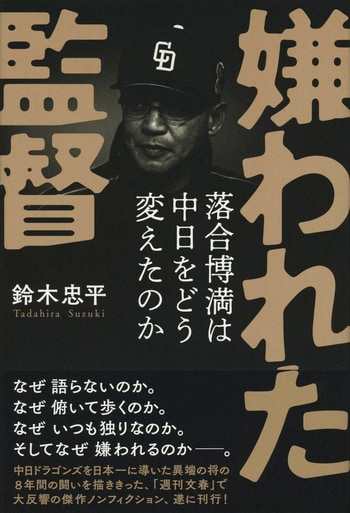

目の前に置かれた『嫌われた監督』を見ながら、編集者は「好奇心」と「無駄」と「運」という3つの言葉について思った。それは、かつて沢木耕太郎がひとつのノンフィクションを書くために上げたキーワードだった。

まず、ノンフィクションを書くためには、動機がなんであれ、取材対象への「好奇心」が必要である、という。

そして、取材の中で「無駄」と思えるような些細な事実であっても、丹念に拾い集めること。また、取材対象とぶつかった時に書き手が独自の「角度」を獲得するために、本を読んだり、映画を見たり、あるいはボーッとしたりする、膨大な「無駄」の蓄積が必要であること。そして、より良い文章のために「無駄」を覚悟で、書いては直し、書いては直し、という作業を続けること。

さらに、そうした努力を続けても、あのとき偶然にこの事実に出会えたから書き上げることができた、というような「運」がなければ一冊の本にはならない、という。

やや強引にではあるが、この3つの言葉を『嫌われた監督』に当てはめてみると、「好奇心」とはもちろん、鈴木の、落合という人間に対する興味に他ならない。「無駄」については、新聞には書ける類のものではないと分かりながら、落合と過ごす中で、自分の面白いと思うことをメモしていたこと、と言っていいように思う。

そして最後の3つ目、「運」ついて鈴木は話しはじめた。