9

たしかに、あの長距離ランナーについての雑誌記事は、いま読み返すと自分でもほとんど耐え難いような出来栄えだ。まずもって、視点の人物が誰かもよく分からない。技術的にも明らかに未整理な部分が多い。当時のこのページの担当編集者には悪いことをしたな、と思う。

ただ、これを書いたころの自分には、あるインスピレーションがあって、「いける」とは思ったのだ。

その頃、例の文藝編集者から次々本が送られてくるようになっていた。それらは、フィクション、ノンフィクションを問わず、様々なスタイル、文体で書かれた物語だった。佐木隆三さんのノンフィクション・ノベル『復讐するは我にあり』。関係者へのインタビュー形式で、謎の女の一生を描いた有吉佐和子さんの『悪女について』。「神」視点での「ございます」という語りが特徴的な吉田修一さんの『国宝』……。私はそれらを、こういうスタイルで書いてみてはどうか、というメッセージだと受け取った。

その中の1冊に、村上春樹さんの『シドニー!』があった。

シドニー・オリンピックについてのエッセイ集なのだが、その冒頭に「1996年7月28日アトランタ」という短篇ノンフィクションが収録されている。アトランタ・オリンピックでの女子マラソンに材を取ったもので、この大会で銅メダルに輝いた有森裕子さんの視点でレースが描かれている。レースの様子や、有森さんの感情がダイレクトに伝わってくる書き方で、こんな風にスポーツを描くことができるのか、と驚いた。それまで、自分が「Number」で書いてきたものとは全く違うアプローチだった。

このスタイルで自分なりに書いてみようとしたのが、例の長距離ランナーの記事だった。

掲載号が発売されてしばらくして、文藝編集者から電話があった。褒められたり、ダメだしされたり、要領を得ない内容だった。

しばらくすると、彼からメールがあった。「多分、鈴木さんはこういうことがやりたかったのでは……」というような文面で、私が書いた記事を、視点などを整理して頭から終わりまで書き直したものだった。

自分が精魂込めて書いた原稿を、まるまる書き直されたわけだから、書き手としては本来怒るべきなのかもしれない。しかし、自分にとってより重要だったのは、書き直された原稿を読むことで、どういった技術がまだ整理されていないのか、どこに気を付ければよいのか、理解することができたことだ。

技術的にはっきりとした手ごたえをつかんだのは、2020年初夏、Numberの西武ライオンズ特集号でのことだ。

この時は、当時、西武のルーキーだった清原さんと、彼が新人最多本塁打を放った一日に焦点を当てた。記事には複数の視点人物が出てくるが、今回は自分でも技術的にあやふやなところなく、迷いもなく書くことができた。この時は周囲の反応も良かった。

あとは、「長篇の本を書かないと、この世界では認められませんよ」という1年前に言われた言葉が心に残っていた。

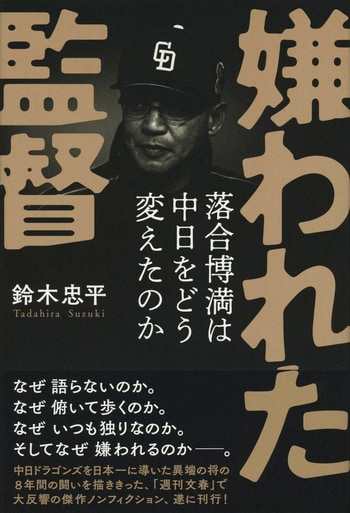

そんな時に、「週刊文春」編集部から連載の依頼をいただいた。結果的に私にとって、とても良いタイミングで、運が良かったということになる。『嫌われた監督』は12人の視点人物によって構成されていて、手法としては西武特集で掴んだものを援用して書いている。だから、もう少し早い段階での依頼であれば、今の形にはなっていなかったはずなのだ。

「落合さんを書いてみませんか?」と連載を打診された段階では、自分に書けるテーマだとは思えなかった。「いつかは」とは思っていたが、今だとは思わなかった。

しかし、『嫌われた監督』というタイトルを提示していただき、それならば書ける、書き方を教えてもらえたと思えた。タイトルを決めるに当たり、編集部では、加藤編集長を含め、担当の稲田さんと児玉さんがおよそ100通りもの案を考えてくれていたという。

連載を引き受けてから、選手や球団関係者の視点で、落合さんを描こうとは考えていた。

刊行後、よく尋ねられることだが、「私」視点を出すかどうかは悩んだ。自分のことなど、誰が読みたいだろうか、面白くないのではないか、という思いがどうにも拭えなかったからだ。

しばらく悩んだのち、最終的には「私」視点を横串にして書き始めた。連載終了後の改稿段階で最も手を入れたのもその部分で、落合さんと時間を過ごす中で起きた、「ザッカン記者」の心の裡の変化を描いた。そうすることで、1冊の本として起伏のある、まとまりのある物語になると、言ってくれた編集者がいたのだ。