落合さんの生まれ故郷である秋田を取材し、彼の人生に思いを馳せながら、その時に同行してもらった編集者にインタビューしてもらう形で、今日話したような私自身の来し方について記憶を掘り起こしていった。

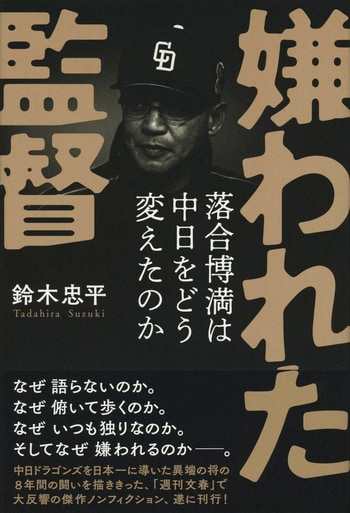

『嫌われた監督』を読んで、金子達仁さんの『28年目のハーフタイム』や沢木耕太郎さんをはじめとするスポーツ・ノンフィクションの名作を引き合いに出してもらえるのはありがたいが、執筆にあたって念頭にあったのは、探偵小説やハードボイルド小説だ。

例えば、子供のころ好きでよく読んでいた『シャーロック・ホームズ』。常人には理解の及ばない頭脳の冴えで、鮮やかに事件を解決する主人公・ホームズを、相棒のワトソン視点で描いていく。落合さんと12人の関係者、そして私との関係そのものだ。

あとは、これも好んで読んだレイモンド・チャンドラーの小説のエッセンスも入っている。

探偵小説の構造とハードボイルド的な「男の哲学」。この本はまさに、そういう自分が好きなものが掛け合わさった形で書かれている。

そんな風にして書いたこの本が、これだけの支持を集めていることには、本当に驚いている。一方で、多くの支持を集めるようになると、それは逆に落合さんらしくない、という気もするけれど……。

ただ、自分が面白いと思うもの、落合さん自身もそうだし、かつてどこに書くあてもなくメモに残していたディテール、そして物語としてのスポーツ・ノンフィクションに需要があるんだということに勇気づけられたのは確かだ。

先日、ある編集者が「これが売れなかったら、このジャンルはもう終わりなんだと思っていた。売れて良かった」と言ってくれたことがあった。

嬉しかった。自分と一緒の思いで戦ってくれる人がこの世界にはまだいるんだ。それも少なからずいるんだ、と思った。

こうして、前半生を振り返ってみると、新聞社を辞める時、あるいは、Number編集部を出てフリーになった時がそれぞれ、ターニング・ポイントのひとつになっているわけだが、その時々の、組織を離れることに対する私のためらいのなさは、「なんとかなるだろう」という生来の性質(たち)に起因するものと言えるかもしれない。

しかし、落合さんを間近に見ていたことも大きいように思う。

横一列だった記者クラブの輪から一歩踏み出したことで、ひとりの記者として落合さんに認めてもらえるようになった。また、記者クラブに降りてきた情報ではなく、取材対象が自分にしか話さないことを書けば、オンリー・ワンの情報になった。すると、他の人が認めてくれた。

組織や集団を抜け、ひとりになることでしか得られないものがある。ひとりの先に何かが待っている。少なくとも、そう信じられる。そのことが、自分にはなんとなくだが分かっていたんじゃないだろうか。だから、ひとりになることを必要以上に怖れなかったのだと思う。

あくまで、いま振り返ると、だけれど。

誰もがそうであるように、私もこんなふうに「思いもよらない」人生を送ってきた。これからもそれは変わらないように思う。大げさに言えば、明日のことだって誰にも分からないわけだから。

ただ、今日、こうして40年以上の人生を振り返ってみて感じるのは、挫折や自己嫌悪も悪くない、ということだ。こらからも、「思いもよらない」人生のなかで、挫折や自己嫌悪を繰り返すことになるだろうが、それもそう悪いことでもない、と今は思っている。

10

長いインタビューが終わった。

陽は完全に落ちてしまった。部屋は暖まらないままだった。

応接室を後にして通用口を出ると、鈴木が「では、また」と言い、背を向けて歩き始める。

2年前、初めて会った時に全く無名だった男は、いま最も注目されるノンフィクション作家のひとりになっていた。

それは鈴木自身が「思いもよらなかった」と語ったように、編集者にとっても「思いもよらない」変化だった。そして、これまで彼の前半生がそうであったように、これからの人生にも「思いもよらない」変化が待ち構えていることだろう。編集者はそれらが、ポジティブな変化であってほしいと願うばかりであるが、それは誰にも分かることではないし、分かったところでどうすることもできない。

ただ、確かなことがあるとすれば、それは、鈴木が「なんとかなる」と前に進み続けるだろうことだ。落合の孤独な姿が教えてくれたように、ひとりになり、一歩踏みだすことで、得られる何かがあると信じて。

2年前と同じ猫背の姿勢で歩き去る鈴木を見て、編集者はそう思った。

すずき・ただひら

1977年千葉県生まれ。愛知県立熱田高校、名古屋外国語大学を卒業後、日刊スポーツ新聞社、Number編集部を経てフリーに。著書に『清原和博への告白 甲子園13本塁打の真実』。取材・構成を担当した本に『清原和博 告白』『薬物依存症』がある。

写真:©文藝春秋/釜谷洋史