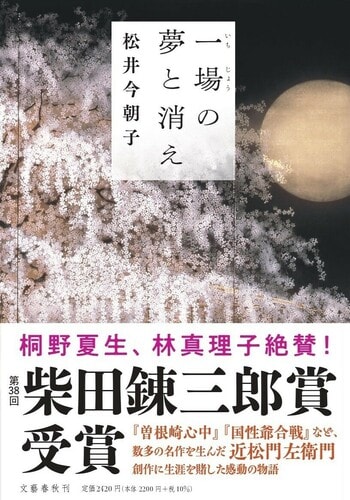

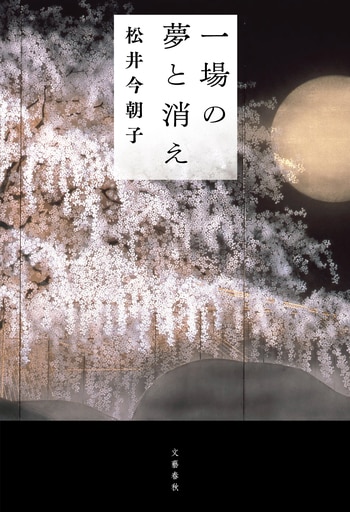

歌舞伎や浄瑠璃など、近世の日本の演劇に材を取った小説を数多く書かれてきた松井今朝子さんが、日本のシェイクスピアとも呼ばれる近松門左衛門を主人公とした歴史小説『一場の夢と消え』を敢行されました。 刊行を記念し、長年のご友人でもあり、先にシェイクスピア全著作の完訳を果たされた松岡和子さんとの対談が実現しました。「オール讀物」に掲載された対談をお届けします。

執筆から逃げ出したかった

松井 初めてきちんとお話ししたのは『ミマン』という婦人誌の企画でしたよね。そもそもは、ひと月交代で私が近松作品、松岡さんがシェイクスピア作品を紹介するコーナーがあって。

松岡 連載が始まって一年が過ぎた頃だったかしら、蜷川幸雄さんも交えて鼎談の場が設けられたんですよね。その後も劇場でばったりお会いすることが続くなかで、お互いに乗馬が趣味だということが分かって盛り上がった。

松井 我らは「ウマ友」なんですよ。実はつい先日まで北海道へ乗馬の外乗(がいじよう)旅行をご一緒していました。二人で草原を疾走して来たばかり(笑)。

松岡 でも、お互いにこの対談のことは一言も喋らずに今日の楽しみにとっておきました。

そもそも、なぜ今回、近松を書こうと思われたんですか?

松井 実は、絶対に手を出したくないという題材の一つが近松でした(笑)。たいへん多作な人で、浄瑠璃だけで百作ほどあって、さらに狂言本、つまり歌舞伎作品も二十作以上残っている。それらに目を通さないわけにはいかないし、なんて考えるだけでもう……。研究者でも全てを読んだ人はいないんじゃないかと思うくらいですよ。

『一場の夢と消え』の前にオールで連載していたのが『江戸の夢びらき』という市川團十郎を主人公にした長篇だったのですが、その連載完結後、当時の編集長から「次は坂田藤十郎はどうですか?」と提案されたんです。それに対して何の弾みか「藤十郎をやるなら、いっそ近松なんじゃないの?」と零してしまった。

松岡 自分で言っちゃったんだ(笑)。

松井 自分の首を絞めましたね(笑)。ただ、團十郎と近松を押さえておけば、浄瑠璃や歌舞伎といった日本の近世演劇のベースをほぼカバーできるなとは思ったんです。

だから始めたのは良いですが……。想像を超えた大変さで連載の担当編集者に途中で「やめたい」って何度も泣きつきました(笑)。書けば書くほど、作品以外にも調べなきゃならないことが湧いてくるし。

松岡 でも、だからこそ非常に分厚くて太い作品になっていると思う。もちろんページ数とか造本のことじゃなくて、いろんなレイヤー(層)、あるいはより糸と言ったらいいかしら、この作品には近松の生きた時代の実に様々なことも書かれていますよね。

近松の二十代から亡くなるまでの来歴や作品歴のことだけでなく、家庭生活のことや、さらには富士山の噴火や享保の大火などの天災から、政治・経済のことまで全て織り込んである。そういう幾つものより糸が近松の生涯を軸に絡み合い、ない交ぜになって描かれている。こういう「太い」評伝小説はちょっと読んだことがない。興奮しました。

松井 過分なお褒めのお言葉で、どう返したらよいのやら(笑)。

松岡 過分どころか、本当にすごい小説ですよ。調べものの他に、大変だったことは?

松井 『曽根崎心中』や『国性爺合戦』のような有名作はもちろん、様々な近松作品についても、物語に沿う形で触れなければならない。フィクション内フィクションを書くというか。クロニクル的に作品紹介をしつつ、近松自身の人生から浮かないように組み込んでいくのが本当に大変でした。ただでさえ芝居の紹介って難しいのに。やっぱり手を出すべきじゃなかったと何度後悔したことか(笑)。

松岡 お陰で読者としては楽しませてもらいました。『曽根崎心中』が出て来た時はやっぱり「ワッ。出た!」って思わず声を上げたもの。

「実」の器に「虚」の花を

松岡 近松自身に「虚実皮膜」という言葉があるけれど、それがこの小説にも見事に当てはまると思いました。「実」は近松がいつなにをしたかという歴史的事実ですよね。登場人物についてもまったくの創造じゃなくて、多分現実に居たんだろうなと思わせる人ばかり。それらの「実」でしっかり固めた器の中に、「虚」——松井さんの想像を思い切り花開かせている。その塩梅が素晴しく、スリリングでした。

松井 登場人物のことで言えば、今回はほぼ全員といっていいほど、史料に残っていた人物を使っているんです。近松は当時から有名人だったので、私信なども保存されているんですね。そういう史料の中にポツンポツンとある事実を拾っていって、合間を妄想で埋めていくんです。

松岡 たとえば、恵次(けいじ)という息子が出てきますよね。医者になったけれど、近松の七光りに頼っていつまでもトラブルばかり起こしてしまう……。

松井 名前までは伝わっていないのですが、ある史料の注釈で息子のひとりについて「医師で馬鹿なり」って書いてあったんです。

松岡 エーッ(笑)。

松井 医師で馬鹿なんて今じゃ考えられないけれど、昔は免許も要らなかったし、「幇間(たいこ)医者」なんて言葉があるくらい、ホーム・ドクター未満の医師もどきの人もたくさんいた時代ですから、医師で馬鹿ということもあり得るのかなと。実際、近松の弟は岡本一抱(おかもといつぽう)という医師でしたから、その下で修業したという可能性もなくはない。あとは想像力を働かせました。

松岡 親に迷惑のかけ通しなんだけれど、物語の最後は良い活躍をしてくれるんですよね。

松井 以前ある方に「松井さんの小説はいったいどこが本当でどこが嘘か全然分からない」と言われたことがあるんですが、それこそが狙いなんです。私自身、歴史小説を読んでいて、明らかな嘘に気づくと気持ちが覚めてしまう。絶対に嘘とは言い切れない、あるいは本当かもしれない、ギリギリのところを狙って書いているつもりです。

作家、演劇人としての実感

松岡 『一場の夢と消え』は近松の二十代からはじまりますよね。武家の出の信盛(のぶもり)(近松の本名)が、食客として世話になっていた寺を出て公家を頼りに京へ上るという、人生の曲がり角に立つ。なぜここからスタートしようと思ったんですか?

松井 物書きって多かれ少なかれ、モラトリアムを経験しているものだと思うんです。近松と自分を比べるなんて畏れ多いけれど、私にもそういう時期があった。仕事をやめて何もしなかった三年間が。ただ本を読んだり、映画を観たりするだけ。その内にお金がなくなったからまた働きに出たんですけど、その三年にたくさんの本を乱読しました。それが結果としては作家生活の蓄えになったと感じるんです。

近松はあまりに大きな存在だけれど、小説にする以上は自分が近松に乗り移らなければ書けない。自分に引き寄せて、人間としての近松を掴まえなければいけないんですよね。

松岡 近松とご自分を重ねて書かれているんだろうなとは感じました。「これは近松の考え? それとも松井さんの?」とメモした箇所がけっこうあるのね。

〈登場人物が勝手に動きだして話がどんどん進んで行くのを信盛はもう止められない。ただ全力でそれを書き留めるばかりなのだ〉というくだりがありますが、これはきっと松井さんご自身の経験でもあるんでしょう?

松井 重ねざるを得ないところはありますね。芝居についても、私の実体験や役者に対する色んな思いというのが物語に滲んでいます。もちろん近松の思いとして書いてはいるけれど、私の実感もこもっている。

松岡 私はそれこそが松井さんの書いた近松小説の大きな特徴だと思う。舞台の世界も、物書きの世界も知っている松井さんだからこそ書けた物語じゃないでしょうか。

歴史的劇作家の共通点

松岡 「日本のシェイクスピア」と言われる近松だけれど、共通点がいくつもあるなとこの小説を読んで改めて感じました。

たとえば、芝居が当たって作品が本として出版され始めますよね。最初は作者の名前は入れず。でも、名前が売れるにつれて「近松門左衛門」とクレジットされるようになる。

松井 さらに人気が出ると、近松が書いていないものまで「近松」と入ってしまうんですけれど(笑)。

松岡 それ、シェイクスピアも同じなの。

松井 えっ、そうなんですか?

松岡 「ウィリアム・シェイクスピア」という名前が本に入るようになったのは一五九二年あたりからなんですね。それまでも彼の本は出ていたけれどノン・クレジットだった。そのうち、シェイクスピアにすごく人気が出てくると作者名と共に、どこそこの劇場で何度も上演された、というような謳い文句も表紙に入るようになる。

松井 作家が立ってくるんだ。

松岡 するとこれまた近松同様、シェイクスピアの筆は全く入っていない、あるいは部分的にしか入っていないものなのに「シェイクスピア作」なんて名前を入れた本が出てきちゃう。シェイクスピアの場合は、後世の研究を経て「シェイクスピア外典(アポクリフア)」として現在も読むことができるのだけれど。

シェイクスピアを含め、当時の劇作家たちには自分が作ったんだという作家意識はなかったと思うんですね。でも名前が売れてくると、書き手自身に作家としての自負みたいなものが生まれて来るのは近松と同じだなあと思いましたね。

松井 近松が日本で「作者の氏神」と言われる所以(ゆえん)ですよね。

松岡 松井さんの小説で知ったんですけれど、近松の業績は「初めて尽くし」だったんですね。

松井 市井の人々のドラマを描いた世話浄瑠璃を確立したのも近松が最初です。

近松以前にも歌舞伎では切狂言といって、舞台の最後にニュース性を持った短い演目を上演する例はあったんです。

松岡 今でいうワイドショーのような。

松井 まさに。近松はそれらを『曽根崎心中』のように浄瑠璃の物語として仕立てようと考えた。『曽根崎心中』は近松のキャリアにとっても、浄瑠璃の歴史にとってもとてもエポックメイキングな作品と言えますよね。それまでの浄瑠璃は英雄とお姫様との恋愛譚が基本形でしたが、『曽根崎心中』は徹底したリアリズムを基礎とした作品で画期的でした。

松岡 近松が「日本のシェイクスピア」といわれることには私も異論はありません。ただ、シェイクスピアと違うのは、いわゆる世話物のような庶民を主人公にした悲劇を確立したという点で、世界の演劇史においても特異な存在だと言われているんです。シェイクスピアにも庶民を主人公にした作品はありますけれど、すべて喜劇。悲劇で描かれるのは必ずある階級以上の人で、庶民は主人公にはならない。

シェイクスピアの時代から少しあとに、王侯貴族ではなく、普通の家庭の女性を主人公にした『親切で殺された女』という戯曲が誕生して、これにはわざわざ家庭悲劇(ドメステイツク・トラジデイ)と銘打たれた。それくらい珍しいもので、結局当時は定着しなかった。

日本で『曽根崎心中』や『女殺油地獄』のような庶民の悲劇があの時代にたくさん作られ、しかも大衆に受けたというのは特筆すべきことだと思います。

往古の物語に現代を移す

松岡 小説の後半、吉宗の時代、演劇に対しても圧力が強まっていきますよね。その中で「心中物」に禁令が出されるようになる。その時に近松は「今の世を昔の世に移すしか浄瑠璃の進む道はなさそうじゃのう」と話します。これってシェイクスピアの場合もまったく同じなんです。

松井 そうなんですか?

松岡 シェイクスピアには全部で三十七作品ありますけれど、彼自身が生きた時代のイングランドを書いた作品は『ウィンザーの陽気な女房たち』ひとつだけ。あとは全て遠い国の遠い時代の物語。そのなかに当時のロンドンの話題を入れ込むんです。たとえば『ハムレット』は十二世紀以前のデンマークの話ですが、演劇事情はシェイクスピアが生きた十六世紀末のもの。グローブ座でなにがあったとか、少年劇団に人気を奪われたとか。なぜそうしたかと言えば、近松と同じく検閲逃れのためなんですね。

松井 シェイクスピアの時代もやっぱり検閲があったんですか。

あ、でも『リチャード三世』のような王侯貴族の物語、史劇がありますよね? そういう場合はどうなんでしょう。

松岡 シェイクスピアが生きたのはエリザベス一世とジェームズ一世の治世下でしたから、その二人を貶めない限りはなにが書かれてあっても大丈夫だったんです。だからすべての史劇でスタートよりもエンディングの状況が良くなっているのね。世の中は時代が下るにつれ良くなっていて、今のエリザベス一世の時代が一番いい時代ですよ、と物語が落ち着くようになっている。もちろん、近松同様そこに風刺をさりげなく入れていたりはするんですけれど。

松井 今回、『一場の夢と消え』を書いてみての発見のひとつは、言論統制のなかにあっても、近松が巧妙に風刺を入れ込んでいるんだなということでした。歌舞伎作品の『傾城富士見(けいせいふじみ)る里(さと)』では明らかに生類憐みの令を批判しているし、『傾城三(けいせいみつ)の車(くるま)』では赤穂浪士についての匂わせがあったり。その点はこれまであまり触れられてこなかったように思うんですけれど。

松岡 それと私が驚いたのは、近松のただならぬ知識と教養です。作品のなかに漢籍や古典から引いたものがこんなにも盛り込まれているのかと。

松井 実は『近松語彙』という本があって、近松がどんなものから引用して作品を書いたかが分かるんですね。それを読むと、漢籍から日本の古典作品まで膨大な書物からの引用があったんだと分かって、驚くべき教養の深さが窺えるんです。近松以降の作家は原典ではなく、近松から孫引きして書いているくらい。たとえば、「せまじきものは宮仕え」という言葉がありますけれど、あれは本来文法的には「すまじき」が正しいんです。でも近松が間違えて「せまじき」と書いてしまっていたから、後世の人たちも「せまじき」で通してしまった。それくらい影響力があったということですよね。

松岡 シェイクスピアにもやはり膨大な読書のバックグラウンドがあったと思うんですけど、蔵書などは残っていないんですよね。きっと親しい貴族のところで読ませてもらったりしていたんだろうなと想像するしかない。

松井さんは書いてみて、他にご自分の中の近松像が変わったというようなところはありますか?

松井 変わったというか、この本を書きあげたことで私にとっての近松像が固まったという感じでしょうか。

松岡さんが仰ってくださったように、「実」の間に自分なりの「虚」を立ち上げて書いてきたわけですが、その「虚」は私にとっては全くの「虚」ではない。小説家以外の方には分かっていただけないかもしれないのだけれど、物語のなかで書いたことは、私は「真実」だと信じているし、そうじゃないと小説って書けないんです。小説家は虚構を作り上げるけれど、嘘を書いているとは自分では思っていないものなんじゃないでしょうか。だから私の中の近松像はこれで出来上がっちゃったという感じですね。

松岡 初めの話に戻りますが、この小説はまさに近松の創作論「虚実皮膜」を地でいっている。だからこそ、色んなレイヤー、色んなより糸からの読み方が出来て楽しいし、何度でも美味しいと思う。

松井 この本を読んだ方が、また近松の芝居を観に行って下さると嬉しいですね。

松井今朝子(まつい・けさこ) 一九五三年京都市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科演劇学修士課程修了。松竹を経て、歌舞伎の脚色・演出などを手がける。二〇〇七年『吉原手引草』で直木賞、一九年『芙蓉の干城』で渡辺淳一文学賞を受賞。

松岡和子(まつおか・かずこ) 一九四二年旧満州新京(現・長春)生まれ。東京女子大学英文科卒業、東京大学大学院修士課程修了。翻訳家・演劇評論家。二十八年の歳月をかけ、二〇二一年にシェイクスピア全戯曲の個人全訳を完結させる。