〈神様が背中を押してくれた…千日回峰行と天皇家の秘密を描く新人作家の鮮烈デビュー作『白鷺立つ』〉から続く

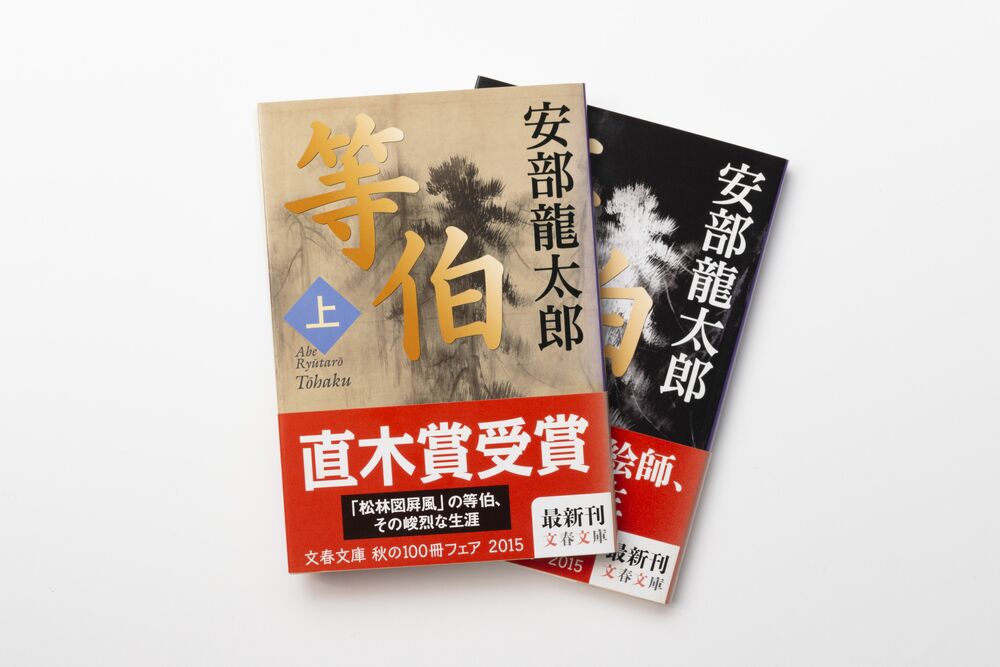

2025年の松本清張賞を『白鷺(はくろ)立つ』で受賞し、9月に単行本デビューした住田祐(すみだ・さち)さん。失敗すれば死という過酷な修行〈千日回峰行〉を題材にした、鮮烈なデビュー作を「素晴らしい筆力。160キロの速球を見た」と激賞したのが、2013年に『等伯』で直木賞を受賞した安部龍太郎さんです。

住田さん自身もこの『等伯』に深い感銘を受けていたことから、大ベテランと大型新人の対談が実現。おふたりが「歴史小説への挑み方」を熱く語り合いました(後編/全2回・前編はこちらから)

先行作品は駄作ばかり!? 世界史の中でこそ日本を複眼的に

住田:安部さんは信長、秀吉や家康など、他の作家さんによってすでに描かれ尽くしたといってもいい人物に挑んでこられましたが、先行作品というのはどこまで意識されていますか。

安部:僕はですね、ほとんど気にしないですね。

住田:そうなんですか……。

安部:ええ、先行作品は駄作ばかりだと思っています(笑)。まあ、それぐらいの気概で、ということです。信長を書くにしても、秀吉を書くにしても、僕の見方と先行した作家たちの見方は全く違うわけです。自分は信長を書くならこう書きたい、という方針のもとに書きますから。たとえば、世界のサプライチェーンと信長の国家戦略とか、そういう視点から書いた人はいません。だから、ほとんど気にしないし、好き勝手にやらしていただくというのがあるんですね。

――安部さんの作品は、常に日本をアジアや世界との関係性の中で捉えているのが特徴的ですね。そのテーマはいつ頃発見されたのでしょうか。

安部:実は信長を書きはじめたのは、信長が分からなかったからなんです。天才的な一面と、比叡山焼き討ちのような残虐性。この人間性ってどういうもんなんだろうと。書くことで解決しようとしたんですね。作家というのは、分からないから書くんです。それでずっと書いていて、ある時、信長が分からない理由が分かった。それは、戦国時代の解釈そのものが間違いだからなんですよ。

住田:間違い、ですか。

安部:信長の時代は世界の大航海時代です。ポルトガルから鉄砲が伝わり、南蛮貿易がはじまって、鉄砲に使う硝石や鉛はほぼ東南アジアからの輸入品だった。そういう前提を抜きにして、国内的な視点だけで戦国時代を書いても、ほとんど意味がないと僕は思っているんです。日本は島国とはいえ、世界の影響を受けていない時代は1年たりともない。国内の視点も重要ですが、同時にユーラシア大陸とか世界の情勢を複眼的に見て物事を判断しないと間違う。これはごく常識的なことだと思うんです。

10人のうち3人に褒めてもらえば作家として三割バッター

住田:今、SNSやAmazonのレビューなどで、良くも悪くも作品についてのリアクションがすぐに届く世の中です。否定的な意見を目の当たりにしたときの対処法みたいなものがあれば、お聞きしたいです。

安部:確かにネット上の誹謗中傷は、大きな社会問題にもなっていますよね。ただ、僕はもう感受性がすり切れているのかもしれないですけど(笑)、誰に何と言われようとどうでもいいんです。我々は褒められるために小説を書いているようなものですから、褒めていただければ大変嬉しい。でも、それは大谷選手の打率ぐらいでいいんじゃないかと。2割8分ぐらい……つまり10人いたら3人ぐらいの人が褒めてくれれば、もう作家として三割バッターだ、と。

住田:なるほど!

安部:褒める場合よりも貶す場合の方が、人間ってモチベーションが上がるじゃないですか。しかもネットの場合は匿名性を活かして、過激に反応する。ちゃんと署名入りの批判だったら、正面から相手にしなくちゃいけないと思いますが、匿名性に隠れた批判は、ただの投石みたいなもんだと僕は思っています。

住田:今のところ、『白鷺立つ』について僕が目にしたものでは好意的な解釈の方が多いみたいですが……絶対に気になってしまうので見ないようにしています。

安部:そうですね。もう見ないが一番。飛んでくる石は避けようと。

「誰も書いていないものを書く」歴史作家の使命

――小説の題材探しについて、安部さんの場合、たとえば長谷川等伯の生涯を描いた『等伯』の場合は、どのように見つけてこられたのでしょうか。

安部:最初は戦国時代の画家の作品に、ラピスラズリなど海外貿易でしか手に入らない絵の具が使われていることに注目して、画家の話を書くことで、日本の歴史が世界とつながっていることを証明しようと思ったんです。戦国時代の画家といえば狩野永徳が有名ですが、彼は狩野派の四代目として早くから英才教育を受け、10歳で当時の将軍・足利義輝にも拝謁している。そんなエリートにはあまり共感が持てなくて(笑)。

それで誰を書こうかと調べていくうちに、長谷川等伯に出会いました。画集を見て素晴らしいと思った以上に、彼が辿った苦難の人生、50歳を過ぎてから世間に認められるというところに、田舎出身の自分を重ね合わせて書けると感じました。そして東京国立博物館で「松林図屏風」を見て、しばらく動けないぐらい感動して、「なぜ等伯がこれを描けたのか」という物語を書こうと思ったんです。

――住田さんは、今後どのような作品を構想されていますか。

住田:せっかく書くなら、誰も書いたことがないものを書きたい、という思いは大事にしていきたいです。今はキリスト教の「聖遺物」に興味があって、「聖遺物を聖遺物たらしめるもの」にすごく興味があります。

安部:ああ、ポルトガルなんかに行くと、教会に「これがザビエルの大腿骨です」とかありますよね。かつては「聖遺物」にあやかろうと、殉教者の血を求めて人々が集まってきたそうです。

住田:まさにそういう人々が出てくる予定です。

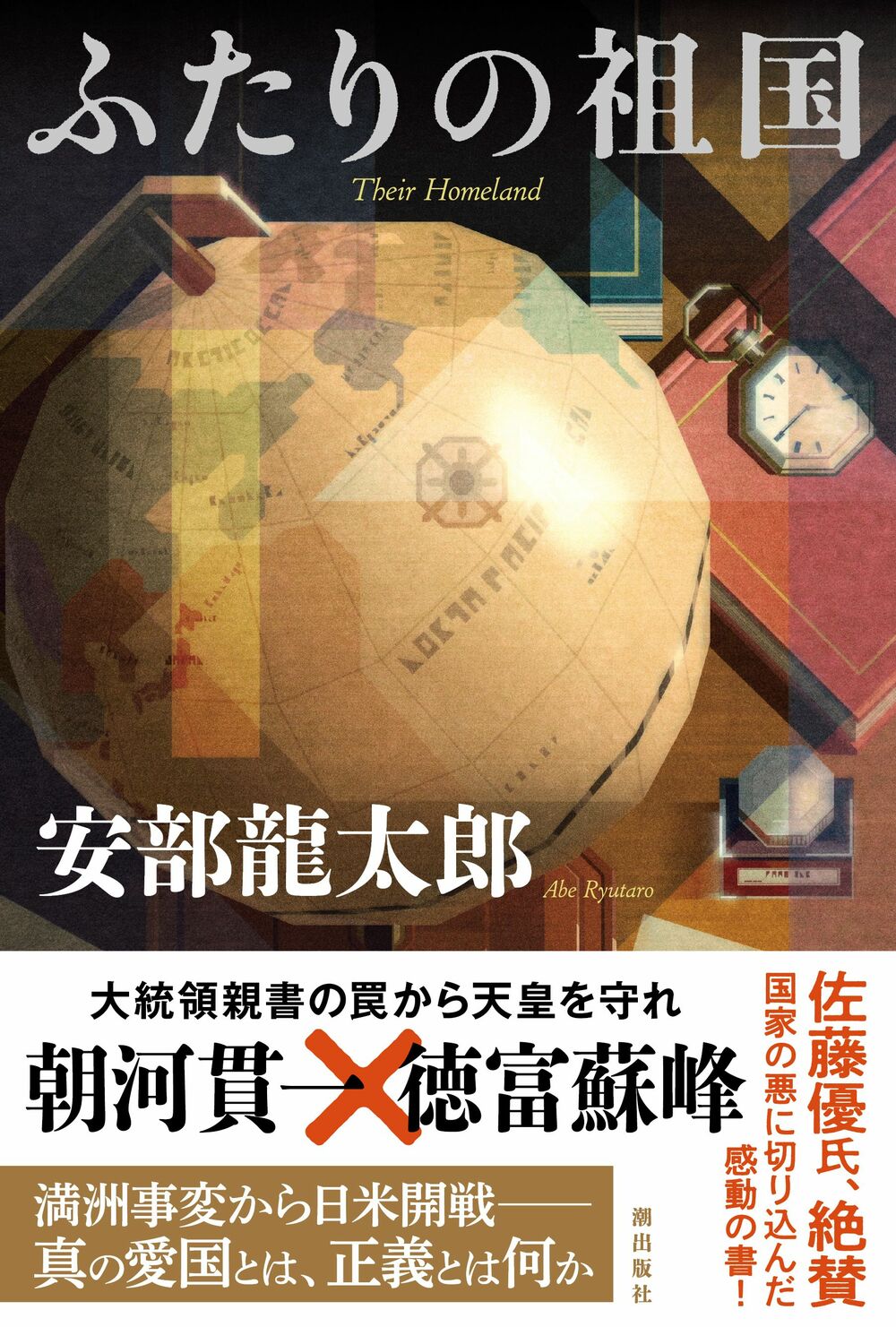

安部:誰も書いたことがないものを書きたいというのは、僕も今でも同じ気持ちですね。11月20日に『ふたりの祖国』という新刊が出ますが、主人公のひとりはイェール大学の教授になった朝河貫一。もう一方は戦前のジャーナリズムの大立者で、日本を戦争に向けて引っ張っていった徳富蘇峰です。このふたりは古い付き合いで、手紙のやり取りもしていた。アメリカにいる朝河は、日本が帝国主義的な道を行ったら破滅する、と早い時期から警告していました。戦争を止めようとした人と、戦争に引っ張っていった人、そのふたりの目を通して、日本がなぜ破滅的な過ちを犯してしまったのかを、炙り出すことが最大のテーマです。

――最後に、安部さんから住田さんへ、メッセージをお願いします。

安部:『白鷺立つ』は、本当に神様が応援して書かせてくれた作品だと僕は思うんです。これだけの力量があればすごい。ただ、これと同じレベルのものを意識して書けるようになるまでには、まだまだ5、6年はかかると思います。

住田:きっとそうなんだろうなと。バットをめちゃくちゃに振り回していたらたまたまホームランになったみたいな感覚がどうしてもあるので(笑)。

安部:次の世代を担ってくれる歴史小説家が育ってくれるのは、日本の平和と安全を守るためにも必要なんです。小説を通して過去の歴史をどう見るか、新しい見方や深い見方を示すことで、表層的になりがちな現代に、深く立ち止まって考える機会を与えてくれる。そういうハイリスク・ローリターンの世界で頑張って、新しい世界観を提示してもらうのは、非常に大事なことだと思います。お互い、全力を尽くしていきましょう。