文章を書くだけでは収まらない何か

一読して明らかなように彼は達意の文章家だが、文学者ではない。職業として彼は最後まで銀行家だった。日本銀行に勤めていた吉田は、大蔵省に勤務していた頃からの三島由紀夫と交流があった。三島は当時すでに小説を発表していてその名前も知られ始めていた。そうした三島があるとき吉田に「自分は将来とも専門作家にはならないつもりだ」と語ったあと、こう続けた。

「なぜならば、現代人にはそれぞれ社会人としての欲求があるから、その意味の社会性を、燃焼しつくす場が必要である。文士になれば、文壇という場で燃焼させるほかないが、文壇がその目的に適した場であるとは到底思えない。自分の社会性を思うように満たせるためには、はるかに広い場が必要なのだ」(「三島由紀夫の苦悩」本書八七頁)

語った本人はのちに作家として立ち、日本だけでなく世界に知られるような書き手になり、三島が考える「社会」と結びつきながら執筆を続けた。しかし、この三島の言葉を字義通りに実践したのはむしろ、吉田の方だった。

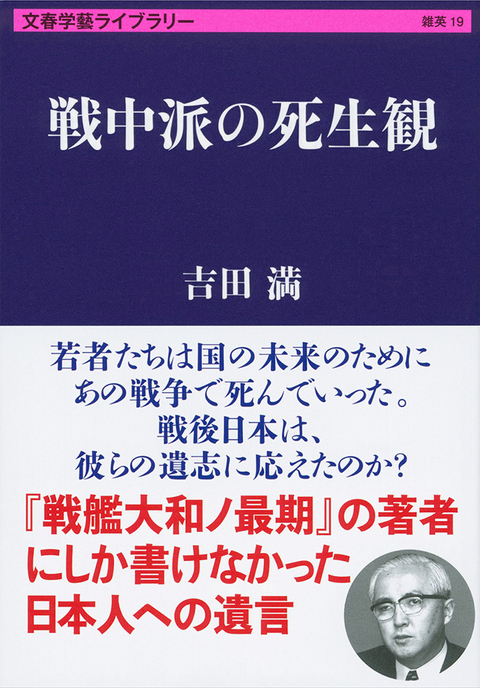

彼は著述家になることもできた。ことに『戦艦大和ノ最期』が広く受け入れられた昭和三十年代以降はそうした可能性を考える余地は十分にあった。しかし、彼のなかには文章を書き内心を表現するだけではどうしても収まらない何かがあった。彼は一九七九(昭和五十四)年に、日本銀行に在職中に病に斃れた。

本書には小林や三島のほかにも吉田が親しく接した文学者として島尾敏雄や江藤淳をめぐる文章がある。なかでも島尾をめぐる一文は興味深い。二人はともに「特攻」の経験者であり、共にカトリック信仰者である。彼らには『新編 特攻体験と戦後』(中公文庫)と題する対談集もある。「島尾さんとの出会い」は、この対談集のもととなったときの対話をめぐって書かれている。そこで吉田はこう書いている。「体験することと、その体験を自分の中に内蔵することとは、まったく別の行為である」(本書二九四頁)。熾烈な体験を強いられた者は、その強制の時期が過ぎれば、通常、その経験から離れようとする。しかし、島尾は違った。むしろそれを深めた。そしてついに非常時の経験からむしろ「日常」に潜む意味の深みに到達したというのである。小品ながら島尾敏雄論として白眉だといってよい。

「求道する文人の悲願(3)」に続く