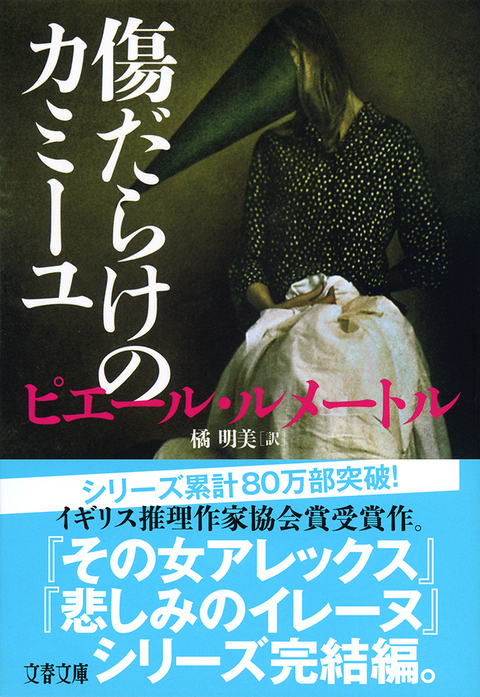

物語っているテーマがある。それは結末近くで語られる「犠牲」で(仏語タイトルにもなっている)、それがいくつもの形に表現されているのだが、個人的には、最後の最後に出てくる母親の話に惹きつけられた。息子が生まれても自らを犠牲にして子育てに励まずに画家であることを優先した母親に対して、カミーユはずっと距離感をもっていた。身長が一四五センチしかない小男であることの遠因に母親の喫煙があると考えていたからだ。しかしエピグラフにあるように、「わたしたちは自分の身に起きつつあることの一パーセントしか知らない」(ウィリアム・ギャディス)のである。このエピグラフは事件のある断面をさしているけれど、同時にカミーユと画家であった母親との関係にもふれ、母親からもたらされた行為の認識について語っているように思えてならない。愛情よりもどちらかというと嫌悪の対象に近かった母親の存在が、幕切れで急に身近なものとして浮かびあがり、カミーユの心の底にわだかまる複雑な女性像の根源を垣間見せることになる。

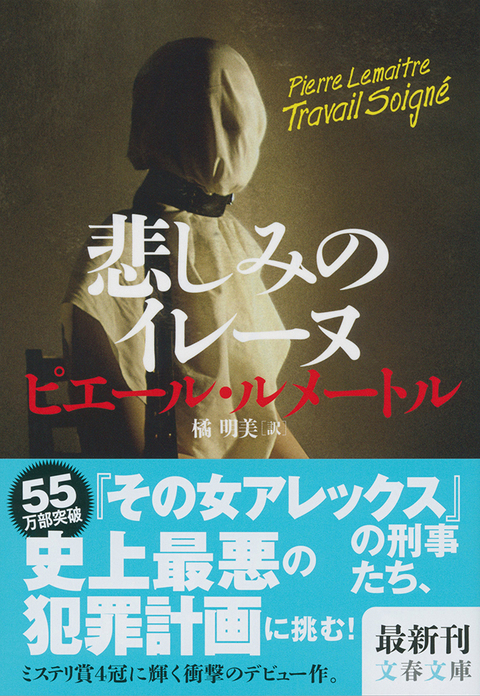

イレーヌ、アレックス、アンヌ、そして母親のモー。カミーユ・ヴェルーヴェン警部シリーズは、物語の変貌ぶりが劇的かつ実にスリリングな小説集であるけれど、登場する女性たちとカミーユの関係をみつめれば、直接間接をとわず、愛の深さを捉えた、どうしようもなく悲しい物語といえるのではないか。残念ながら長篇は三作で終りだが(しかしこんなに世界的に人気を博している以上、シリーズの新作を書かないわけにはいかないと思うが)、嬉しいことに中篇が二つほど残っている。薄くてもいいから、ぜひ中篇集を編んでほしいものだ。