幾度となくこの本を読み返してきたが、いま読み終えて、再びあたたかいものがじんわりと心のうちに宿る。奮いたつものもある。文学と言語について書かれた講義録なのに、自分がこれからどう生きるのかということにも強く思いを馳せる。何十冊とある内田樹先生の著書のなかでも、私にとって特別な一冊だ。周りでもそうした声を聞くことは少なくない。

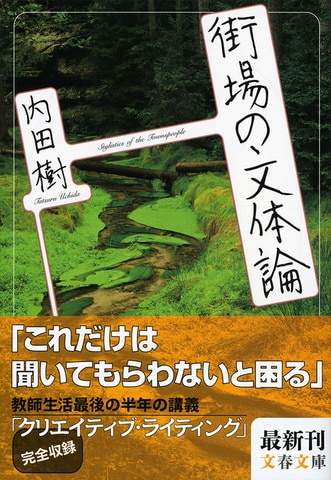

あとがきでも書かれているが、この本は内田樹先生が二十一年勤めた神戸女学院大学での最後の講義を基にした書物である。

話題は多岐にわたる。文学論、言語学、難解な哲学的概念も出てくるし、時事トピックスや社会状況にまで話は及ぶ。絶妙なたとえ話にわくわくして、歴史のエピソードにはぐっとくる。いうまでもなく面白い。

でも、そうしたことは、内田先生には特別なことではない。話の面白さは贅沢なことに「いつものこと」でもある。

それだけではない、もっとほかの何かがこの本にはある。受講生への語りかけという形式で書かれた言葉を追うほどに、それは「感じ」としてじわじわ伝わってくる。

教壇に立つ先生に真っ直ぐに見つめられて、講義に耳を傾けているような錯覚を起こすうちに、「ではまた来週。」という文字を目にすると、チャイムの音すら聞こえてくる。すると、ふっと肩の力が抜けることに気づく。それで初めて、自分が先生の言葉を聞き漏らさないように注意深く耳を立てるあまり、軽く緊張さえしていたことを知る。

授業は、テーマは広がっても一貫して「他者に届く言葉」とはどういうものかということを巡って語られている。

暫定的な結論として「生身から生まれる言葉」や「魂から出る」言葉がそうだと内田先生は話す。

けれども、十四講の最終講義に近づく頃には、内田先生がけして口には出さないもうひとつの答えを、私たちはその語りのうちに見ていることに気づく。

目の前で自分を見ている学生に向けて噛んで砕いて、その瞬間ごとに生まれ語られる言葉こそが「他者に届く言葉」そのもので、その言葉はこうして情理を尽くして届けるのだと内田先生はひたすら実践してみせてくれていたのである。半年の講義、そしてこの一冊そのものに、もっとも伝えたいメッセージが既に込められていたのだ。

読み終わって本をぱたりと閉じたとき、読み手である私はそのことに激しく心が揺さぶられた。

誰かから、身をよじるように必死に言葉を届けられたとき、私もまた自分が受け取った言葉を誰かに届けたいと思う。自分がされたのと同じようなやり方で。

その言葉は贈り物のように、そうして誰かから誰かに大切に手渡されていく。それが「書く」ということなのだと、思う。