「鉄だからな。前のは1トン近くになった」

「1トンのウニみたいなやつ……」

バッタさんが思い出し笑いをしながら言った。

「カッコよかっただろ? トゲトゲがいっぱい飛び出しててよォ。講評会で褒めてくれた先生もけっこういたんだぜ」

「でもシゲちゃん、アレどうすんのよ。今は彫刻棟の裏の草むらに放置してるけど、いつまでもあそこってわけにもいかないでしょ」

「とりあえず実家の庭だろうなあ……トーチャンとカーチャン説得して。『このドラ息子が! 東京で四年かけて鉄屑作ってきやがって!』って言われんだろうなあ……」

僕は自分が予備校で描いた絵を、佐渡の実家で見た時の奇妙な気持ちを思い出した。東京の狭いアパートは15号キャンバスで溢れかえっていたので、一浪が終わった春――失意のまま帰省する際に、そのほとんどを持って帰った。木枠から外し、重ねて丸めたキャンバスは、けっこうな重量になった。それを十畳の客間にすべて広げ、両親と眺めた時の、猛烈な違和感は忘れがたい。

田舎と都会のギャップ――過去と現代のギャップ――以上の何かがそこにはあったのだが、それをちゃんと言葉にするのは今でも難しい。たぶんそれは芸術と一般社会の間に聳え立つ目に見えない壁の問題だからだろう。両者の最終目的の完全なすれ違いという感じもする――が、やはりうまく言えない。

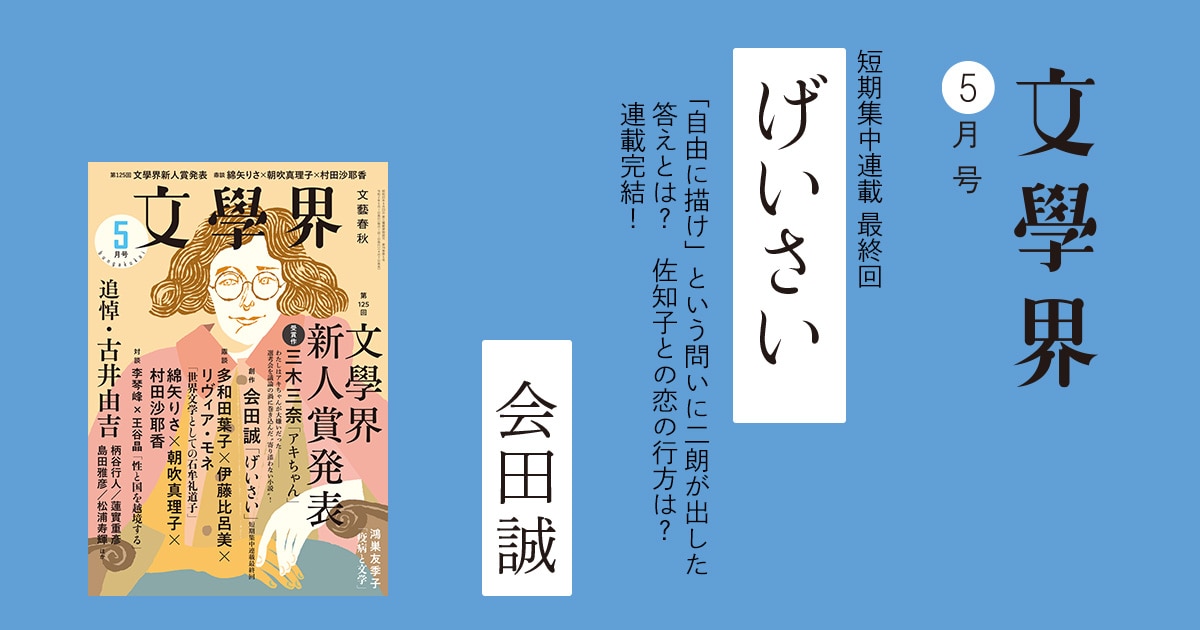

この続きは、「文學界」5月号に全文掲載されています。