建築によって新しい時代の到来を示す

門井 今の先生のお話は、建築を離れて、広く日本人のメンタリティーの歴史そのものだと感じます。近代建築の第一世代、明治が始まったころは、なぜ洋風建築を建てるのかという議論すら起こらない状況だった。つまり、日本人にとってヨーロッパは自国と比較する対象ではなく、比べることができないくらい圧倒的な劣等感とプレッシャーのもとにあったということですね。鉄道でも、科学でも、法律でも。ところがだんだん世が進んでくると、日本は劣っているということを自覚し、現状と向き合うようになっていく。やがて建築界では伊東忠太のように、人類共通の文明の進化の中に、ヨーロッパも日本も位置づけられるんだ、という理論づけがなされていきます。これはある意味で、ひとりの人間が子どもから大人になるまでの内面の成長のようだと思うんです。だんだん自我ができてきて、社会という圧倒的な相手に対峙する、その立ち向かい方をなぞっているような気がしますね。

藤森 たしかにね。実は、わずかながら「なぜ洋風建築をやるのか」ということに自覚的だった人もいるんですよ。そのひとりは、建築家ではなく、政治家だった三島通庸です。

門井 大河ドラマ『いだてん』にも出てきましたね。

藤森 彼は山形県令(県知事)だったとき、鶴岡に朝暘学校という新しい小学校を建てさせます。洋風瓦葺の三階建ての校舎で、いわゆる「擬洋風」(当時、日本の大工らによって西洋を模してつくられた)の建築なんですね。時代を動かすには政治や経済だけではだめで、新しい時代とは何かを大衆に示さねばならない。それには建築が効果的だし、そうやって人の頭の中を変えていかなければならん、という思想を三島は持っていたわけです。要するに、その人の中の時代のイメージや文化観を塗り替えるために、建築を使った。お城の跡に、しかも濠を埋めてつくったわけですから、象徴的ですよね。

門井 お城の中に学校をつくるというパターンは全国にありますけれども、つぶしたうえで、というのは珍しいような気がします。

藤森 そうでしょう。外国と対等な関係を目指した井上馨が、日本人と外国人が一緒にダンスをすればいいのだと鹿鳴館外交を行ったことも思い出されます。

門井 先生はそもそも学生時代から、明治の都市計画を研究されてきましたね。

藤森 最初から、明治以外やる気はなかったんですよ。今から振り返ると、“憧れ”ではないかと思いますね。私は敗戦の翌年に信州の田舎に生まれ、高度成長期の前に育ったんですけれども、そのころの田舎の生活というのは、言ってしまえばほとんど江戸時代と変わらなかったんですよ(笑)。

門井 えっ!? 本当ですか。

藤森 家の中に、明治以降のものが何個あるか数えたことがあるんです。まずは電灯がたった一個。それから、親父の手作りしたラジオ、障子の真ん中に入っているガラス、そして水道ですね。この四つだけですよ。学校や病院といった町全体のインフラは、明治政府がつくったものがあるから田舎も東京と同じなんですが、私生活は半分、江戸時代のようなものなんです。ですから、半ば江戸時代のようなところで朝起きては、会社や学校といった近代に行って帰ってくる、という日々をみんなおくっていたんですね。

門井 近世と近代を往復していたわけですね。

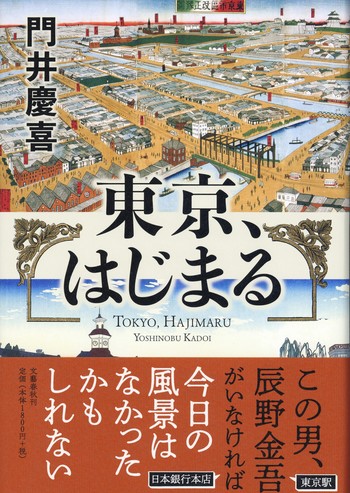

藤森 東京の場合、ほとんどの人は私生活の環境も変わり、すっかり新しい時代の中にいたでしょう。対して私の田舎では、洋風な建築というものは、かなりかっこよく見えたものです。その先には中央本線でつながっている東京があって、さらにその先にヨーロッパがあるんだろう、そんな想像をしていました。私が近代の建築史を研究するようになったのは、こうした憧れからだったと思います。そして辰野を調べるに至ったわけですね。