宮城谷氏が自分の『三国志』を楊震の「四知」から始めたいと考えた大きな理由は、そうした歴史のとらえ方にあった。それはまちがいないとしても、もう一つあからさまには語られていない思想が作家の胸中にあると、私には思えてならないのである。

「四知」のなかの、天と地が知る、というのは、古代中国の「天」という半ば宗教的な世界観の表れであろう。しかし「天と地」に対(つい)となっている「我(われ)と子(なんじ)」とは何か。これは当事者である二人である。第三者である他の者が知らなくても、当事者の二人が知っていれば、それは必ず歴史的事実として何らかのかたちで世に現われる。「天と地」が知るのと同じことになる。「我と子」という当事者が知るというのは、そのような人間社会の仕組を内包している。人間が行なったことは必ず関係のなかにあり、関係のなかにあれば必ず歴史的事実として現われずにはいない。

そういう小説家としての明察あるいは思想が、「四知」への強い思いの背後にひそんでいるのではないか。そしてさらにいえば、歴史的な事実だけで十分に人間が見えてくるはずだ、という歴史観がそこにはある。

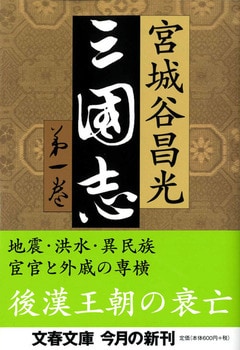

過剰な夢、もしくは妄想を人間にまつわらせる必要はない。『三国志演義』の、歴史のうえに捏造された面白さのようなものは、宮城谷『三国志』という歴史小説には不要である。人間の真実が織りなす時間の流れのなかにこそ、私たちが知るべき歴史がある。宮城谷氏の歴史小説は、そのような基本姿勢から途方もなく豊かな世界が紡ぎ出されている、と私には思われるのだ。

作家はこの大長篇の中程を過ぎたあたりで、なお呟くように書いている。

《みえないものあるいはみえにくいものを視(み)るのが小説家の想像の目であるとはいえ、その目によってみえたものが、史実の制御力を失った空想や妄誕(ぼうたん)であっては、真実の地平から遠ざかるばかりである。》

しかし、私たちはすでに、史実の「制御力」が働いている大河のなかにいる。楊震からゆったりとはじまったその流れは、梁冀のようなすさまじい悪の権化を呼び出す。さらには後漢王朝に特有の外戚と宦官の姑息かつ激烈な権力争いのただなかに私たちは立ち会うことになる。また、『三国志』のなかでしか会えない、一癖(ひとくせ)も二癖(ふたくせ)もある英雄たちが、すぐそばにいる。

その背後には、正史『三国志』だけでなく、『後漢書』や『資治通鑑(しじつがん)』、はたまた断片的な史・資料にいたるまでに目を通し、この時代を体内に叩きこんだ小説家の、驚くべき知的エネルギーがあるのは、いうまでもない。