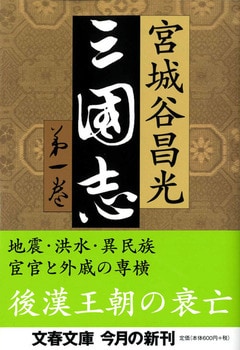

1

宮城谷昌光氏の『三国志』は、月刊「文藝春秋」の二〇〇一年五月号から連載が開始され、完結したのが同誌二〇一三年七月号である。連載回数にすると百四十五回、長さでいうと四百字詰原稿用紙で五千八百枚。十二年にわたる連載中、一度も中断することなく書き続けられた。

大河小説が少なくはない宮城谷氏の作品のなかでも、格別に巨大な作品なのである。「……構想を練り、準備を整えるのに約十年の時間がかかりました。だから、およそ二十年以上、この作品が頭のどこかにあったことになります」と自ら述懐している。

述懐といえば、宮城谷氏は自作について述懐したり、直接的に解説したりすることの少ない作家である。しかしこの『三国志』にかぎっては例外で、連載開始直後(二〇〇一年)、連載が佳境に入った頃(二〇〇四年)、連載の終り近く(二〇一二年)、そして完結時(二〇一三年)と、四度にわたってインタビューに応じるというかたちで、『三国志』とその世界について語っている。この例外的姿勢は、作品にまつわる思いの深さを告げているものに違いない。

この解説も、そこでの宮城谷氏の発言にふれることから始めたい。大長篇の基本的姿勢が明確に語られているからだ。たとえば二〇一三年のインタビューの冒頭で、自作には「非常に強力なライバル」が存在した、それは『三国志演義』だった、といっている。宮城谷『三国志』の基本的姿勢に関する発言として、きわめて重要なことである。以下に、四度にわたるインタビューからいくつかの発言を拾いだし、そこにこめられた宮城谷氏の本意をたどってみよう。

大多数の日本人が三国志物語と心得ているのは、『三国志演義』をもとにしている、という動かせぬ事実がある。しかしこの『演義』は、三国時代からずっと下った十四世紀中頃、明代になって書かれた一種の小説(作者は羅貫中、ただしこの人物は履歴不明)なのである。正史である『三国志』は三世紀後半に成立しているが、『演義』はそれとはまったく別のもの、歴史によりかかって(時にはよりかかることもせずに)、虚構であるエピソードが羅列されている。長い時間をかけて民衆のなかでつくりあげられた英雄譚と大活劇に満ちている。

すなわち、正史の『三国志』と、フィクションの『三国志演義』とは、まったく別のものと考えなければならない。

正史『三国志』は、著者の陳寿(二三三年~二九七年)が晋王朝の著作郎として書き、朝廷が正史として公認したもの。「魏書」「蜀書」「呉書」の三部をまとめて『三国志』という総題が付けられた。正史の形式である紀伝体(本紀と列伝がある)をとっている。

この正史に、五世紀前半の裴松之(はいしょうし)なる人物が、あらゆる説を採用して注釈をつけたものがあり、後漢末から三国時代にかけての歴史と歴史的人物が早くから伝説的なさまざまなエピソードをまつわらせていた。そういう伝説を採用したり、さらに上乗せしたりして、小説として成立したのが十四世紀の『三国志演義』なのである。関羽や張飛の超人的活躍も、諸葛孔明の神がかった明察も、みなこの『演義』のなかにしかない。

宮城谷氏はそういう事情を見定めながら、自分が書こうとするのは、歴史小説である、と言明する。

《私が書くのはあくまで正史としての『三国志』でして、演義もの、つまり読み物として成立した『三国志演義』の世界ではありません。ですから、大活劇ものを期待する読者には少々違和感があるかもしれませんね。》(二〇〇一年のインタビュー)

何気なく、という感じで語っているが、作家としては、きわめて大きな危惧があったのは疑いない。それを語る次のような発言もある。

《それでも、連載をはじめた頃は、それまでの『三国志』の厖大な読者を、すべて敵にまわすような感じがしてこわかった。演義こそが三国志だと思っている、熱心なファンたちを説得できるだけの筆力がなければ、「宮城谷の書く三国志は嘘だ」と最初から無視されてしまいます。孤立無援ともいえる戦いを前に、いろいろな恐怖感に襲われていました。》(二〇一二年のインタビュー)

言葉の裏側に、作品そのものによって危惧を克服したのちの、大きな溜め息のようなものがこもっているようだ。そしてここには、三国時代という華々しい素材を扱いながら、いたずらに受けを狙う長篇を書くのではなく、本物の歴史小説を実現しようとする作家の志がある。その志は、『三国志』にかぎったことではなく、すべての宮城谷氏の歴史小説を貫いているものではあるけれども。