つまり綱吉は、たとえ将軍家一門であっても、大老・老中を輩出する譜代大名に対しても、容赦しないのである。このことは、諸大名を驚かせた。彼らにとって最も大切な、自らの家の安泰を守り続けるためには、綱吉の意向を正確に読み取ることが不可欠で、そのためには普段から綱吉とのパイプ役である、側近柳沢吉保と良好な関係を築くことが、最も重要な事項となった。ここに、吉保の権力が生まれたのである。

このように、意図せずして、諸大名に対して権力を持つことになった吉保であったが、彼は自らの置かれた立場をよく理解していた。つまり、自らは新興大名であり、これまでの大名の階層秩序を乱す成り上がりであるために、反感を買いやすいということを。そのため、自分自身のみならず家臣の振る舞いにも細心の注意を払い、家臣の様子でその主君がわかり、最も大切なものは「慎み」である、と説き、後ろ指をさされることのない家中を作り上げようと努力していた。同時代史料である戸田茂睡『御当代記』には、次のような逸話がみられる。

最近吉保は、屋敷の裏門に新しく番人を置き、そこから家中への進物を入れないようにした。しかし、それでも二人の家臣が、各方面から多く賄賂を取っていたことが判明し、吉保は、彼らを川越に送った。

つまり吉保の力を頼り、依頼や相談を抱えた者が、進物を持って訪れることから、そのうまみを吸おうとする不届きな家臣がいたというのだ。吉保の権力の大きさがうかがえる。そのような彼らに対し、吉保は、川越へ送致する、という処分を下したのである(拙著『将軍側近 柳沢吉保 ―いかにして悪名は作られたか』新潮新書、二〇一一年)。

このように慎み深く、家臣の過ちには厳正に対処する実直な吉保の姿勢を見ると、先の「戸田能登守忠真事」でみた「御用捨無く宜しく頼み入る」は、吉保の意図としては、そのまま素直に「私の領地であることは配慮せず、正義にしたがって判決を出して下さい」と読み解いて良いのではないか。ただ、その言葉を聞かされた方がどのように受け取るかは、別である。

また、吉保の百姓へのまなざしについて、家老の藪田重守が「永慶寺殿源公御実録」の中で次のような逸話を書き残している。

飢饉で暮らしにゆきづまったある小百姓が、妻子を乞食に出し、その翌日、自分も老母を連れて乞食に出たが、はぐれてしまう。老母は、郷廻りの足軽によって役所に保護されることとなり、親捨てだと考えた役人たちは、江戸表へ届け出た。それは、将軍綱吉の耳にまで達し、儒学者の林信篤に吟味が命じられ、吉保と同役の松平輝貞も、親捨てと判断したため、その小百姓に遠島が命じられることになった。しかし吉保は、その判断に疑問を感じ、荻原重秀に尋ねるなど、詳しくこの事件を調査したのである。その結果吉保は、飢饉の時には、このようなことはよくあり、これは決して親捨てではない、と綱吉に言上し、最終的にそのように決まった。

これについて藪田は、吉保の慈悲深さを賞賛している。しかし、それだけでなく、吉保が自ら事件の再調査をする様子から、彼が決して綱吉のイエスマンではないことが読み取れ、その意見を受け入れる綱吉の姿からは、吉保への信頼感もうかがえる。

吉保は、江戸で綱吉の側近としての仕事に忙殺され、川越に足を踏み入れることはなかった。よって、川越藩政にどのように関わったか見ることができる一次史料は、あまりない。

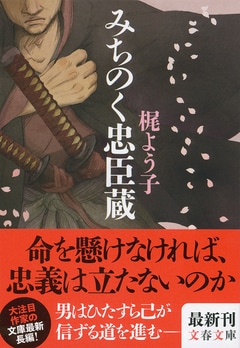

そのような中、この物語では、作者の梶よう子氏のイメージの中の吉保が、作中でスパイスのように、効いている。